はじめに

この記事では大阪大学に現役で合格した筆者が過去10年分の大阪大学の理系数学の徹底分析を紹介します.今年教え子は大阪大学の基礎工学部情報科学科に現役合格しています。

過去10年分を徹底分析して見えてきた阪大理系数学の傾向とその対策について考えていきたいと思います.

阪大理系の入試において,数学は一番の鍵になると言っても過言ではないです.具体的には工学部・基礎工学部では2次試験700点満点のうち250点を数学が占めています.また,阪大入試において英語や理科では受験生間でそこまで大きな差が生まれにくいことからも,数学を得点源にできるとかなり戦いやすくなります.

実際,合格した受験生に得点開示を聞いている中でも圧倒的に数学で差がついているのが事実です.数学が250点満点中60点ほどで合格している人もいれば,180点以上の点数を取っている人もいました.このことからも数学で差がつきやすいことがわかります.

この記事を最後まで読んでもらえたら,

- 阪大数学でどれくらい得点を取れば良いか.

- どのような問題が出題されるのか

- 近年の傾向から具体的にどのように対策していけば良いのか

ということがわかるようになります.

得点戦略

※得点戦略は次回の記事で詳しく書こうと思います。今回の記事ではあまり深掘らないことにします。

阪大の合格最低点を見ながら数学の得点戦略を考えていきたいと思います.

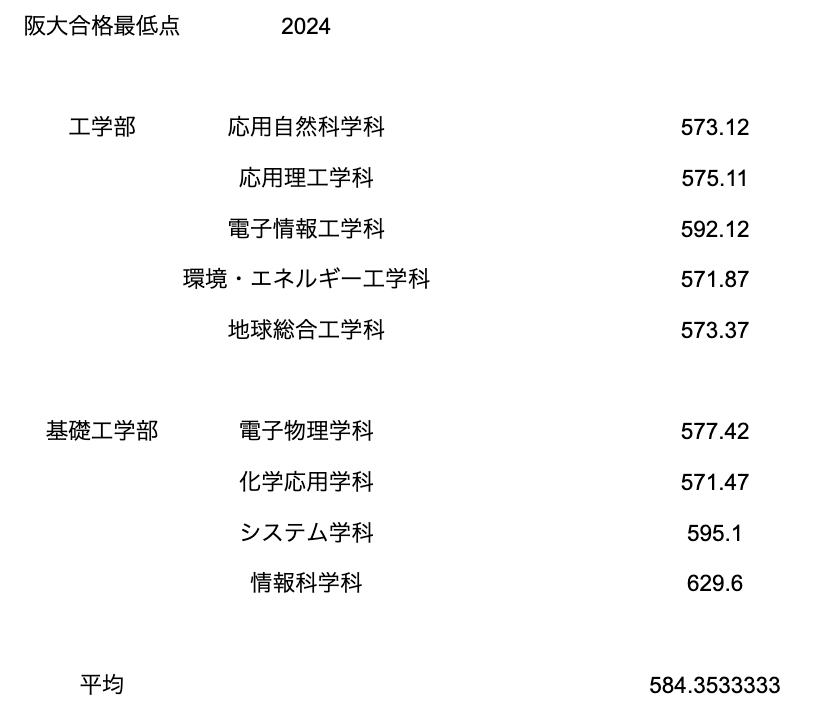

令和6年度入試の合格最低点を以下の表にまとめました.(以下の情報は大阪大学の公式サイトの情報を使用しました)

詳しい得点戦略に関しては次回の記事『合格最低点から考えるガチ阪大計画』をご確認ください.

現在の大阪大学工学部・基礎工学部は共通テストが325点(内情報25点)で2次試験が700点の1025点満点になります.

今回の記事では情報を除いた共通テストが300点で2次試験が700点の1000点満点で考えていきたいと思います.

共通テストは8割取れるとすると,240点.そうすると

571.47(基礎工学部最低点)ー240=341.47

341.47点が2次試験で取るべき点数となります。

341.47/700はおよそ48%です。

そうなると数学は250点満点で122点取ればいいことになります。5問中2問完答してあと大問1つを半分取ることを目標にしましょう。

阪大理系数学過去10年単元分析

この表を見てもらえればわかる通り

極限 微分積分 確率 ベクトル 複素数平面 が頻出です.満遍なく色々な単元が出ているという印象です.

最重要単元

筆者の個人的最重要単元は,極限・確率であると考えています.その理由を説明していきます.

一番差がつくと考えているからです.微分法・積分法も毎年のように出ていますが,微分法・積分法は多くの大学で頻出単元になっているのでみんなが対策してくるためあまり差がつかないです.

ですが,極限・確率は苦手とする人が多く得点源にすることができたら他の受験生と差をつけることができます.阪大入試において極限・確率が差がつく問題になることが多いです.

阪大レベルで問われる極限の問題は教科書や標準的な問題集に載っているような考え方だけでは太刀打ちできない問題が出題されます.そのため応用的な問題集を使って対策する必要があります.最後におすすめの参考書を紹介したいと思います.

おすすめの参考書

確率の考え方をゼロから教えてくれる参考書です.青チャートなどの網羅系参考書で確率を学び終わった段階でやってみるといいかもしれません.

解説が丁寧でわかりやすいです.プラチカよりも個人的に好きです.松田先生のコメントが書いてあって、松田先生の授業をそのまま参考書にしたようなものになります。

さいごに

最後まで読んでいただいてありがとうございました。他にも阪大受験に関する記事を書いているのでチェックしてみてください。

家庭教師(オンライン)の生徒募集中です。

無料受験相談も受け付けております。しつこい勧誘など一切ありません。他の予備校のおすすめもお伝えします。少しでも興味のある方はぜひ公式LINEまで『無料受験相談興味あります』とご連絡ください。

コメント

コメント一覧 (7件)

iclsuk

https://t.me/s/reyting_online_kazino/10/Tekhn_podderzhka_telegram_RF

https://t.me/s/Official_1xbet_1xbet

Получи лучшие казинo России 2025 года! ТОП-5 проверенных платформ с лицензией для игры на реальные деньги. Надежные выплаты за 24 часа, бонусы до 100000 рублей, минимальные ставки от 10 рублей! Играйте в топовые слоты, автоматы и live-казинo с максимальны

https://t.me/s/RuCasino_top

1tiork

e9ivg9

kfqdrhgospdmuzllorlkwvzgweejzh