はじめに

この記事では大阪大学に現役で合格した筆者が阪大志望が受けるべき模試について紹介していきます。

今年教え子は大阪大学の基礎工学部情報科学科に現役合格しています。

模試は数多くの予備校が実施しているためどの模試を受けるべきなのか

あまりよくわからないという受験生も多いかと思います。

今回の記事を読んでいただけると,

そんな人たちが次のような疑問を解消できるようになります。

- 阪大模試の紹介

- 難易度

- 受験者数の規模

- どの模試を受けたらいいのか

このような疑問を持っている受験生はぜひ参考にしてみてください。

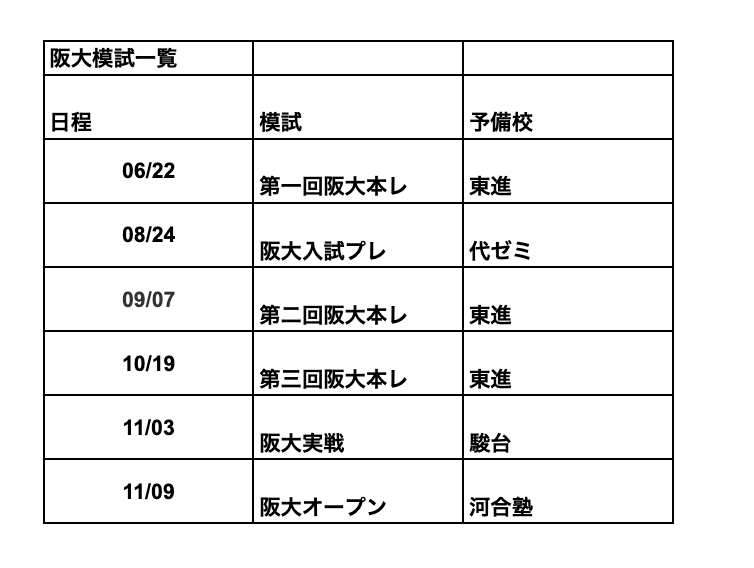

阪大模試の紹介

東進。代ゼミ。駿台。河合塾。が実施している阪大模試のスケジュールをまとめました。

こう見ると意外と多いです。6月から考えると2ヶ月に1回以上はあるという感じです。予備校別の個人的意見を述べていきたいと思います。個人的な意見なので異論は認めます。参考程度にご覧ください。

東進

とにかく返却が早い。その分採点が雑なことも多い。数学だと模範解答と解き方が違うとバツにされるということがよくある。英語の採点がかなり緩いイメージ東進で得点が取れていたとしてもあまり自信は持たない方がいい。

数学の問題選定は個人的に一番好きで阪大っぽい問題も多いし,典型的でない少し捻った問題も出題されるため勉強になる。

A判定の基準がかなり高い感じがする。ただ駿台,河合塾は受験者数が5000人を超えてくるのに比べると受験者数が2000人弱と少ないので順位はあまり当てにできない。

唯一年間で複数回実施している阪大模試であるからぜひ活用していきたい。

代ゼミ

夏にある唯一の阪大模試。

東進と同様に受験者数が少ない。

代ゼミの阪大プレは東進に比べると

少し受験者のレベルが高いような気がする。

判定が取りにくいイメージがある。

採点に関しては標準的である。

受験日は会場ごとに異なるため、

公平性が保たれているかどうかは疑問が残る。

駿台

受験者の層,問題の難易度,採点,どれも平均的である。

筆者が1つだけ阪大模試を受けるとするなら阪大実戦を選ぶ。

数学の問題もかなり質が高いイメージ,

個人的に阪大っぽい問題ではないような気がしているが。

受験者の数が多いので受けておいて損はないと思う。

河合塾

自由英作文の採点がダントツで厳しい。

ただ正しい英文をかけているだけでなく,

中身も評価されているのでかなり得点を取るのが難しいように思う。

ほとんど得点が取れていない人が多かったように思う。

数学の問題選定は個人的にあまり好きじゃない。

簡単な問題が多い。たまに難しくていい問題もあるが,

問題によってばらつきがあるような気がする。

駿台同様受験者数が多いので特別理由がないぎり受けておくのが無難だと思う。

共通テスト模試に関して

共通テスト模試に関してはどこで受けてもらっても

大差はないと思いますが

個人的な難易度感は次のような感じです。

東進→駿台→河合塾

東進は数学が難しいイメージです。

東進は模試の返却がダントツで早いことが特徴です。

受験日からおよそ5日ほどで帰ってきます。

河合塾はとにかく遅いイメージ。

2次試験型の記述模試と違って

マーク式の試験なので早く返してくれるに

越したことないですよね。

河合塾が一番受験者数が多い。

河合塾の模試は全て受けて,

もう少しいっぱい受けて

経験を積みたいという人は

東進の模試を受けるといいと思う。

なぜ模試を受けた方がいいのか?

なぜ模試を受けるべきなのか

模試を受けるメリットは

- 現時点での学力がわかる

- 志望校判定で目標との距離が見える

- 時間配分や試験慣れの練習になる

- 弱点の発見・学習計画の修正に役立つ

- 休憩時間の使い方の練習

などいろいろな利点があります。

時間配分や試験慣れの練習になる

そのために模試を受けるときに本番を意識する必要があります。本番を意識するとは制限時間内のなかで最大限の得点を取れるように時間配分を考えたり,解ける問題解けない問題の見極めをしたりすることです。

これは普段家で過去問演習をしたりする時も重要になってきます。

入試において試験中の時間配分はとても重要です。

特に数学では全ての問題が解ける必要はなく,多くの大学では5~6割ほど取ることができれば十分合格が見えてきます。それゆえに「どの問題を捨ててその問題を合わせにいくのか」ということを試験中に判断できるようになることがとても重要です。

現時点での学力がわかり,志望校判定で目標との距離が見える

現時点での自分の学力,志望校とのギャップは勉強していく中で,常に意識しておく必要があります。

それを把握しないまま勉強していると,本当は今やるべきではない勉強をやって何も身につかず時間だけが過ぎていく。

例えば,

進研模試で偏差値60ほどしか取れないレベルなのに,周りのみんながやっているからという理由でプラチカを進めていた。自分の今の立ち位置を理解しないままプラチカなどの難しい参考書に手を出して,ほとんど答えを写しているだけで身になっていない。もう一度解いた時もほとんど内容を覚えていないのでまた赤で答えを書き写す。

このような状況にならないためにも定期的に模試を受けて自分は今同世代の人と比べてどれくらいの立ち位置にあるのか把握しながら勉強していくようにしましょう。

また模試を目標に勉強計画を立てることも効果的です。

例えば,

二ヶ月後にある阪大模試までに

- 数学:数学IIBまでの青チャートの例題を全て解けるようにする。

- 英語:ポレポレの一周目を終わらせる。

- 化学:重要問題集の理論部分の一周目を終わらせる。

- 物理:名問の森の力学部分を完璧にする。

などといった目標を立てることで,自分が今やるべきことが明確になりモチベーションの維持にも繋がります。

受験は1年もしくは2〜3年先の目標に向かって頑張らないといけないのでモチベーションの維持だったり勉強計画を立てるのが難しくなります。そこで模試を活用して学習計画を立てて1年以上先の目標をいくつかに分割し,数ヶ月の目標にします。そうすることで今やるべきことが見えやすくなります。

弱点の発見・学習計画の修正に役立つ

模試を受けることによって自分の苦手科目,苦手分野を明確にすることができます。

模試では,普段勉強している時には気づくことができなかった自分の弱点を客観的に判断してもらうことができます。

模試の結果を踏まえて自分の苦手分野を見つけて「どうやってその苦手を克服していくのか」ということを分析し日々の勉強に活かしていけるようにしましょう。

とは言っても,苦手な科目,分野が複数あるとどこから直していけばいいのかわからないということもあるかもしれません。そんなときは学校の先生や塾の先生と一緒に振り返りをしてもらいましょう。他者からの意見をもらうことは重要です。

自分一人だけで難しい時は周りの人にどんどん頼るようにしましょう。

さいごに

最後まで読んでいただいてありがとうございました。他にも阪大受験に関する記事を書いているのでチェックしてみてください。

エドアの生徒募集中です。

無料受験相談も受け付けております。しつこい勧誘など一切ありません。他の予備校のおすすめもお伝えします。少しでも興味のある方はぜひ公式LINEまで『無料受験相談興味あります』とご連絡ください。

コメント

コメント一覧 (1件)

jdjdtxfdjiwoiihwprgqhzlnioniyv